Belleza perecedera – Introspecciones y avistamientos

17 Oct. 2024

José Juan Cervera

A la sombra de experiencias que se asimilan pausadamente, o a la luz de fuerzas inesperadas que despejan obstáculos e inercias, hay nombres que perduran por reconfigurar, con el trazo fino de su escritura, las fluctuaciones de sentido que puede adoptar el arriesgado ejercicio de la vida. Por más que se recorran las líneas ambiguas de su biografía con afán de hallar indicios que expliquen el fondo de su expresión literaria, es su obra la que concentra en sí el núcleo de reacciones que está llamada a despertar por encima de acercamientos interpretativos de carácter disímbolo y lecturas suspicaces.

Más que la superación de limitaciones de origen, excentricidades y muestras de audacia que hicieron de Yukio Mishima (1925-1970) un individuo que atrajo la atención pública, es su voluntad de estilo junto con las hondas sugestiones de sus libros lo que le confiere una presencia viva en las letras universales.

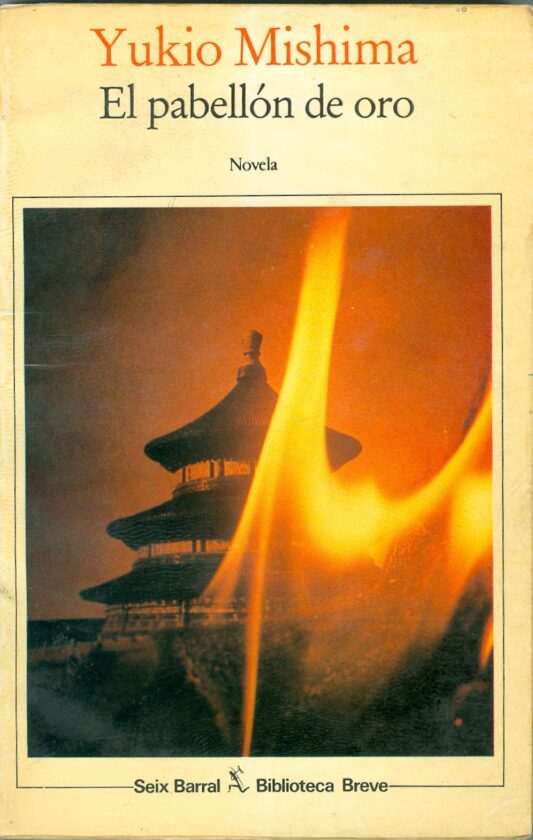

El arte persuasivo de Mishima lanza reverberaciones intensas en El pabellón de oro, novela que acoge la áspera existencia de un joven que descubre en sus defectos de lenguaje el nudo que clausura su intercambio emotivo con la humanidad. Su noviciado en un monasterio budista le permite admirar con detenimiento la obra arquitectónica cuya belleza, preservada en el curso de varios siglos, le subyuga al punto de obsesionarlo, más aún en vista del contraste que marca con la desventaja expresiva que tanto gravita en sus relaciones interpersonales. En su fuero interno, el Pabellón de Oro se alza como centro de su vida y paraliza las acciones que lo capacitarían para conducirse como cualquier persona desprovista de esa tiranía imaginaria.

El protagonista expone la complejidad de su universo subjetivo entre vivas descripciones del paisaje que lo rodea y de los objetos enclavados en él, que exhiben en sus detalles rasgos inadvertidos por el común de la gente. Cavila sin cesar hechos y encuentros en los que cree encontrar significados profundos. Esta introspección constante combina abstracciones inusitadas con un inventario sensorial que adquiere el colorido de un lienzo psicológico ajeno por completo a los criterios convencionales. Sella con sutileza la proximidad de elementos que pudieran juzgarse excluyentes entre sí, uniéndolos en enunciados paradójicos y juegos de correspondencia que rondan la belleza y la fealdad, el bien y el mal, conceptos que pueblan sus disyuntivas éticas hasta alcanzar dimensiones cósmicas y metafísicas.

El empeño del estudiante Mizoguchi en aquilatar la esencia de los seres se despliega en símbolos que tejen equivalencias entre unos y otros, de tal modo que la naturaleza y la sociedad, los sujetos y los objetos terminan por ligarse en sintonías cuya fragilidad vuelve a separarlos, como puede leerse en uno de los pasajes logrados en la espléndida traducción de Juan Marsé: “A veces, ha podido verse una faz así de extraña sobre el tronco del árbol que acaba de ser seccionado, La cortadura está aún fresca y colorada, cuando su vida ha sido abruptamente interrumpida; la madera viva conoce el viento, el sol, cuyos fulgores no le estaban destinados, y de repente es lanzada desnuda ante un mundo que no es el suyo; su entraña descubierta dibuja una rara cara: una cara que sólo se dirige a nuestro universo para rechazarlo”.

En sus figuraciones maniáticas, el novicio atribuye al edificio un ascendiente superior a sus cualidades intrínsecas, aun si arraigan en valores de alta estimación estética, ritual e histórica. Su imposibilidad de hacerse comprender por los demás y la extrañeza que causa en ellos lo arroja de lleno a fraguar un trato íntimo con el antiguo templo que agota sus energías sujetándolas a su magnificencia inaprensible, más allá de las formas y las superficies que fundan su registro sensible. Un proyecto fundamental, largamente madurado, es abolir ese yugo. El sentimiento moroso que lo invade en el momento culminante le hace suponer que su antagonista juega su última carta, hasta que los acontecimientos concurren en la línea trazada.

La temporalidad de la novela, inscrita en las postrimerías de la guerra a mediados del siglo XX, añade un telón de fondo que contribuye a discernir algunas particularidades de la trama, y parece sugerir también las tensiones que experimentó la sociedad japonesa bajo el peso de sus tradiciones y el ímpetu de las tendencias occidentales infiltradas poco a poco en su esfera.

La mirada prisionera de un poder exquisito estrecha su campo visual a extremos inconcebibles. Y en la palabra negada a la fluidez de su pronunciación puede germinar la belleza que la idea proyecta fuera de sí, aunque las aprensiones de la existencia impidan reconocerla.