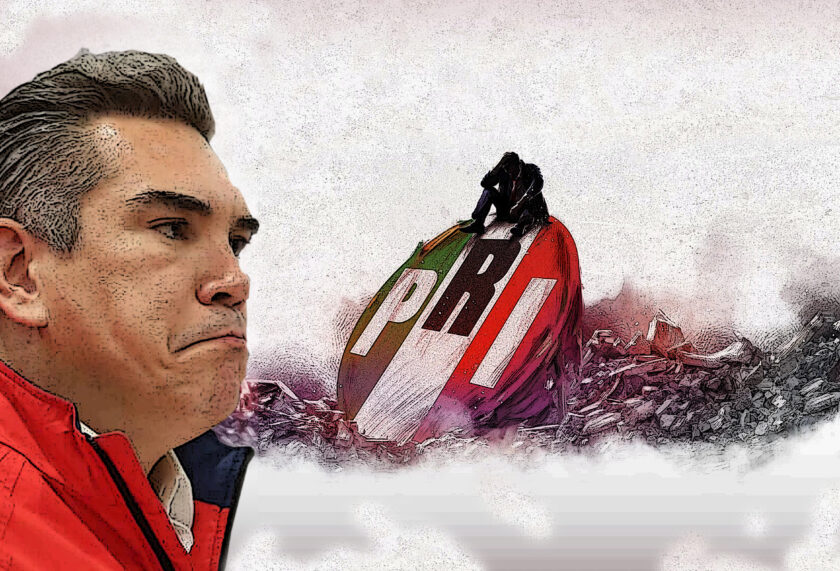

El PRI de Alito: final y principio de un ciclo – Desde El Rincón

2 Ago. 2024

Inosente Alcudia Sánchez

Junto con la Reforma Agraria y la Educación Pública, la creación del PRI fue una de las más exitosas políticas públicas de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. En un México preponderantemente rural, con la redistribución de la tierra y la creación del ejido se atendió una de las causas principales de descontento social; y el derecho a la educación, incorporado a la Constitución de 1917, incentivó la lucha contra el analfabetismo haciendo de la instrucción pública un arma contra el atraso. Por su parte, el partido tuvo el encargo de resolver problemas de extraordinarias complicaciones: dar cauce pacífico a las ambiciones de poder, viles o legítimas, de los héroes de la lucha armada; civilizar (o desmilitarizar) la disputa política; proveer cuadros administrativos que dieran eficiencia a la gestión pública; construir un puente amplio para la movilidad social; ser el instrumento que, en suma, diera viabilidad al proyecto revolucionario plasmado en la Carta Magna. Así, desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, fue el instrumento del Estado mexicano encargado de institucionalizar la vida política del país.

Como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y Revolucionario Institucional (PRI), acompañó y respaldó la evolución del Estado Nacional y la modernización económica, social, política y cultural del país. Con sus mecanismos de control político, durante décadas sostuvo las condiciones de estabilidad social y de gobernabilidad para que la nación avanzara la senda del progreso económico y del desarrollo social. El famoso “milagro mexicano”, la etapa de mayor prosperidad del país en el siglo XX, y la civilidad en la renovación del poder (que impidió contagiarnos de la fiebre golpista que padecieron muchos de los países de Latinoamérica) fueron frutos benignos de las políticas implementadas a través del PRI. En un país tan extenso, diverso y complejo como el nuestro, la estructura territorial y sectorial del partido hizo sentir la presencia organizativa del Estado en los lugares más recónditos, y llevó a todos los grupos sociales el anuncio de la buena ventura de la justicia social revolucionaria.

Como un ente de política pública, las tareas del PRI fueron temporales y las cumplió a plenitud: fue el partido constructor del México moderno. Llegó el tiempo, entonces, de que se reconfigurara en una verdadera fuerza electoral para que la disputa política fluyera sin las distorsiones de un partido preponderante por sus vínculos con el gobierno. Las elecciones de 1988 y 1994, advirtieron a los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo que la hora de transformar al PRI había llegado: el partido histórico no tenía las capacidades para competir en igualdad y un partido hegemónico no era compatible con la modernidad económica, con la inserción de México en el mundo, con el liberalismo, con la democracia a la que el mismo PRI había abierto camino. Diversos analistas han señalado que con el programa social “Solidaridad”, Salinas se planteó la sustitución del PRI por una nueva organización y propuso, incluso, al “Liberalismo Social” como su proyecto de renovación ideológica; mientras que Zedillo postuló la “sana distancia” como estrategia para desvincular al partido del gobierno y cortar los lazos de mutua dependencia. Era claro: para finales del siglo XX, la organización surgida para encauzar el poder revolucionario y elevada a agencia del Estado, había perdido su razón de ser.

Entre 1988 y 2000, a pesar de los cambios que sacudían al mundo y la normalización democrática en la mayoría de los países, el PRI no logró romper el cordón que lo subordinaba al poder presidencial. Con el arribo del PAN a la presidencia de la República (2000), se materializó la transición democrática y el PRI quedó en una orfandad que no duró mucho: su subordinación al poder unipersonal se trasladó a la de un poder colegiado, el de los gobernadores priistas. Doce años después, el PRI fue el receptor de todo el impulso económico y político de los gobernadores y uno de los suyos, que había gobernado el Estado de México, Enrique Peña Nieto, obtuvo el triunfo presidencial con holgura. La marca priista siguió en ascenso y, en 2015, casi alcanzó la potencia de los viejos tiempos: la presidencia de la República, mayorías legislativas y 20 gubernaturas que pintaban de tricolor a gran parte del territorio nacional. México parecía haber vuelto a los arreglos del antiguo régimen de preeminencia priista. Pero, no. No era un retorno, sino una de esas frágiles burbujas temporales, el éxito colgado de alfileres, la escenografía detrás de la cual se acumulaba el mal humor social que, tres años después, devolvería al priismo el desamparo presidencial y, en 2024, le asestaría el peor de los descalabros electorales.

En pleno auge priista, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, ganó la gubernatura de Campeche (2015). Su siguiente objetivo fue la dirigencia nacional del PRI, a la cual llegó en 2019 como resultado de una exitosa labor de cabildeo que le granjeó el apoyo de los 12 gobernadores priistas y de los prominentes miembros del partido (y hasta de AMLO, aseguran algunos). Además, durante la campaña recorrió el país y se hizo de un triunfo legítimo al obtener alrededor de un millón 600 mil votos, casi 85% de los sufragios emitidos por la militancia. Para esas fechas, los electores habían entregado la presidencia a Morena y, cuatro años después, despojaron al PRI del soporte (político, económico) que le significaban sus gobernadores. Al fin, el PRI no tuvo a quién obedecer y, libre de ataduras que no fueran sus propios intereses, Alito enfrentó su primera elección presidencial que, coincidencia histórica, fue también la primera para el PRI sin el cobijo del poder.

Y, cuando despertó, el dinosaurio estaba en el solar del vecino. Un día cualquiera del 2022 –fantaseo–, Alito se descubrió en la soledad del máximo poder de su partido, sin mayores contrapesos que los dispuestos en los estatutos partidistas. Alito se había preparado para esa coyuntura inédita: desde su arribo a la presidencia, el dirigente fue tejiendo una red de lealtades y compromisos, colonizó con sus adeptos los órganos de decisión partidistas, se hizo reglas a modo, procreó adversarios descafeinados y fortaleció a su cofradía. La debacle electoral lo encontró encumbrado y listo para hacer valer su liderazgo. De ganar las disputas internas que en estos días se dirimen en tribunales, el campechano empezará la edificación de un partido nuevo, a su medida. Será el PRI de Alito porque el viejo PRI, el hegemónico, como esos enjambres que vuelan a otra colmena, se mudó a Morena, con sus virtudes y sus vicios, con su disciplina y sus ambiciones, y, sobre todo, con su institucionalidad que, ahora, se expresa en la sumisión al fundador y líder de ese movimiento.

Le quedarán al partido el emblema tricolor, un padrón de militantes menor al número de priistas que eligió a Alito, prerrogativas millonarias para alimentar las ambiciones de muchos, un valioso patrimonio inmobiliario y mobiliario distribuido a lo largo del país, y una estructura con presencia nacional, disminuida, pero todavía con extensa cobertura territorial. Entre los pasivos están la falta de espíritu, la debilidad ideológica, la carencia de proyecto, los riesgos de la desunión y la discordia, la inexperiencia para enfrentar en libertad los desafíos de un México nuevo. Y el cansancio que, inevitable, cargan los nonagenarios.

En este corte de caja, lo verdaderamente valioso que tiene Alito, o quien encabece el partido, es la militancia, ese millón de mujeres y hombres que, a pesar de los pesares, no han renegado de la camiseta tricolor. Conocer a detalle el perfil de estos priistas que desafían a la extinción deberá ser la tarea prioritaria de la dirigencia, a fin de reconocerles su lealtad y darles el lugar que merecen en el proceso de sanación/reflexión/reinvención al que tendrá que someterse el partido. Con ellos, el PRI podrá mantener su anclaje social y territorial, y aspirar a mejores tiempos. Ya habrá espacio para los análisis electorales, para el estudio de las volubles preferencias ciudadanas: lo urgente es apuntalar las fortalezas internas, hacer el muégano de la militancia, que emerja el “Team PRI” de la obstinación y la inteligencia.

El PRI de hoy no es una versión retroactiva de desatinos, ni la trágica consecuencia del actuar de veteranos malandrines. Es ramplón acusar a Alito, o a personajes y hechos del pasado, por el desastre del presente. El PRI ha llegado hasta aquí después de un complejo y larguísimo proceso histórico que no es ajeno a la evolución que han sufrido la sociedad y sus instituciones. Es tiempo de asumir, con “conciencia revolucionaria y desde una perspectiva histórica”, que el ciclo que inició hace 96 años, en una casona de la calle Londres de la Ciudad de México, llegó a su fin. No trivialicen la grandeza del Ogro. El legendario partido merece, al menos, un lugar decoroso en la memoria de los mexicanos.